Ataraxia

Estado de serenidad interior e imperturbabilidad del ánimo, en el que la mente permanece tranquila porque ha aprendido a no dejarse arrastrar por miedos, deseos excesivos o ruidos externos.

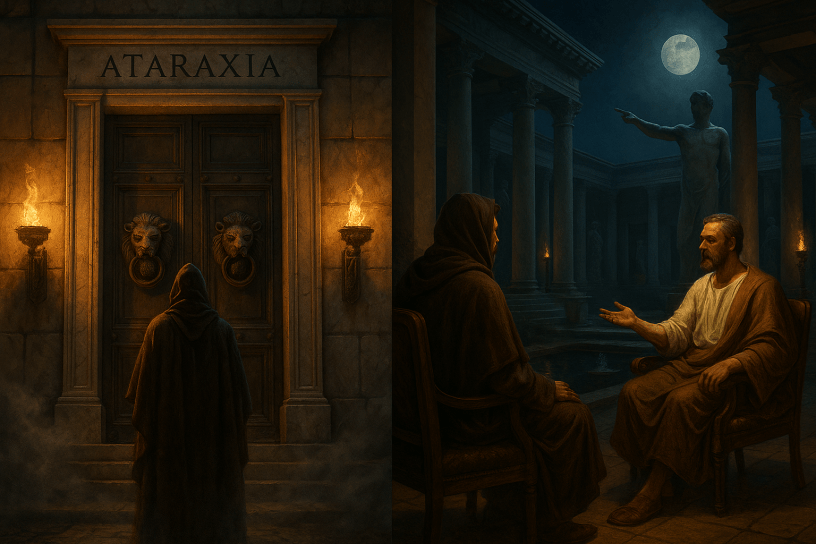

Leyó Céfiro lo que estaba tallado en una placa de mármol blanco, con detalles elegantes y dorados en sus letras. Unas águilas del mismo color dorado brillante resguardaban los dos flancos del gran bloque de mármol que, para admirarse completo, obligaba a doblar el cuello hacia atrás. Una tenue bruma hacía juego con el piso húmedo aquel día. Las antorchas generaban suficiente luz para que los destellos dorados iluminaran los ojos incrédulos de todo aquel que pasara por ahí.

Al fondo, una imponente puerta de la altura de cuatro hombres, con chapa de bronce y acero, de donde surgían dos cabezas de león del triple del tamaño de una cabeza humana, se asomaba rugiendo como cazando una presa.

Céfiro agarró una argolla pegada a la puerta que al principio se le hizo pesada, pero que, al paso del tercer golpe, se hizo más ligera.

–¡Tiempo!– escuchó una voz áspera gritándole, como contestando con la misma fuerza con la que él había imprudentemente tocado la puerta.

Volteó a ver a su derecha al león, para ver si todo seguía en orden. Asustado y con vergüenza, dejó la argolla reposar sobre la magnífica puerta y esperó en silencio.

–¡Empuje la puerta cuando le diga!– escuchó de nuevo la voz imponente.

–¡Ahora! ¡Empuje ahora, forastero!–

Y empujó fuerte, con el miedo de no poder mover semejante monstruosidad de puerta. Pero se movió fácil, se movió rápido, como si hubiera sido fabricada con un lujo de detalle extremadamente preciso, para que todo aquel que entrara no tuviera problema para abrirla.

Las dos partes de la puerta se abrieron y los leones se alejaron de él, dándole una sensación de alivio, al menos momentáneo, ya que, enfrente de sí, ahora existía un pasillo largo iluminado por unas pequeñas calderas de aceite ardiente, con llamaradas que bailaban acorde al son del viento.

Céfiro caminó unos cuantos metros y se detuvo a observar algunas estatuas que adornaban el pasillo. Algunas eran de guerreros con gladius y escudos; otras, de hombres sometiendo bestias con las manos; metros más adelante, un niño parecía saltar hacia su padre, y frente a ella un joven sentado viendo hacia el horizonte en silencio.

Las estatuas grises eran magníficas, y Céfiro lo sabía. Cada tres metros había una de cada lado, y cada una era más imponente y detallada que la anterior. Desconocía si las estatuas realmente mejoraban o era él quien las apreciaba y valoraba cada vez más. Ignoró el sobrepensamiento y recordó a dónde iba, y sobre todo, con quién iba.

Volteó su mirada hacia atrás y se dio cuenta de que no podía ver la imponente puerta por la que había entrado. A la distancia solo se veían sombras de lo que parecían ser guardias vivos en la parte superior del recinto. Sintió una mezcla de alivio y terror. Realmente él no conocía en persona al dueño de tan majestuosa casa, o palacio, o cualquier palabra que pudiese catalogar esta impresionante morada.

Espero haber llegado a tiempo, esperó traer las ropas correctas acorde a la ocasión. Me ha agarrado por sorpresa esta invitación. No sé para qué me hayan invitado a mí a este lugar, a una hora en específico. No veo a nadie, por seguro estoy que esto no es una fiesta ni un festín, no es una ponencia ni ninguna especie de obra de teatro. Solo vengo yo. Ni siquiera las personas que deben atenderme como a un invitado están aquí; bueno, no es que las merezca tampoco, pensó Céfiro, mientras le daba pena su sobre limitación, mordiéndose un poco el labio.

–Pero bueno, sigamos adelante con esto. No hay camino hacia atrás, no hay camino hacia atrás– repitió en voz alta.

Las manos le sudaban al ver que una sombra se acercaba lentamente al patio central. Este estaba adornado por unos canales en forma de cuadrícula que parecían sumergirse entre las placas de mármol blanco superiores; al centro, una estatua del mismo color reflejaba los rayos de la luna.

La estatua era de un hombre desnudo, apuntando con su dedo índice hacia enfrente y una mano hacia atrás con la palma abierta. Céfiro se conmocionó al verla porque simplemente era imponente, no solo en tamaño, sino en detalle: las venas del antebrazo eran visibles a varios metros de distancia, los ojos parecían seguir a todo aquel que se pusiera en frente; incluso los dedos de los pies mostraban sus uñas perfectamente recortadas.

Parecía que hasta latido propio tenía. Pero no: el latido del corazón que escuchaba era de la persona que aparecía por un lado de la estatua y, haciendo más gélido el ya ambiente tenso que sentía Céfiro, se dio cuenta de que la persona que se acercaba era la misma de la estatua.

–Toma asiento, querido amigo. Y, por lo que veo, también un poco de aire. De favor considérate bienvenido en esta morada. Hace ya tiempo que no tenía un huésped, y para mí es un honor tenerte esta noche aquí conmigo.–

Habló con seguridad y nobleza el anfitrión de la noche; sus palabras sonaron dulces al oído de Céfiro, lo que hizo que, instantáneamente, los latidos de su corazón bajaran su ritmo y las palmas de las manos detuvieran su sudoración. Una ligera sonrisa se vio reflejada en la cara de ambos hombres, mientras, con respeto genuino, se veían mutuamente al sentarse en unas sillas de cuero de toro con tonalidades cafés.

–Gracias por su gentileza, caballero. De igual manera le agradezco haberme invitado a tan impresionante lugar. He viajado, y lo digo con respeto y humildad, por gran parte del mundo, incluso a lugares donde nuestra lengua es desconocida. Y en ningún lugar de ellos me he encontrado con semejante lugar como este. Le soy sincero: me sentí pequeño por un instante, pero ahora, frente a su dueño, me siento tranquilo y pleno. Y disculpe mi atrevimiento, ya que no lo conozco, y cuando estoy tranquilo mi boca parece no tener freno y no deja de hablar. Mi nombre es Céfiro, que significa “viento del oeste”. Mis padres me dieron ese nombre porque lograron concebirme en Augusta Emérita después de siete años de estar intentando tener familia. Fui el único hijo que pudieron lograr después de otros siete años posteriores a mi nacimiento. Disculpe nuevamente, no he parado de hablar y hablar; por lo que veo, aún me siento un poco nervioso por estar en esta bella ciudad y en su presencia.–

–No hay por qué sentirse nervioso, ni disculparse por su habla. Me gusta decirme que soy un buen orador, por lo que mi deber es tener la capacidad de escuchar al menos el doble de lo que hablo– contestó, seguido de una carcajada bonachona, creando un eco entre las paredes del patio central.

–Te invité porque me han hablado de ti, Céfiro–. Volvió a su tono neutro y serio.– Realmente me han hablado tanto de ti que decidí que vinieras. Y con una sonrisa recibí la noticia de que venías en camino desde el lejano este para verme. Te pido una disculpa si mi invitación fue algún inconveniente o creó alguno en tu camino o en tus responsabilidades.–

–¡De ninguna manera!– contestó Céfiro, preocupado, casi levantándose de la silla, y viendo que se había sobreexaltado, se sentó nuevamente y prosiguió diciendo: –Para mí es un honor haber recibido una carta de su parte, y aún mayor el honor de ver que en la carta no solo me conoce y ha escuchado de mí y mis travesías, sino que, aparte de ello, me ha invitado a su casa para tener una charla. He tenido muchos días alegres en mi vida, y créame que este es uno de ellos sin lugar a duda. Pero dígame, ¿qué puedo hacer yo frente a usted o qué pudiera ofrecerle si explícitamente se me ha pedido que venga sin nada más que mis vestiduras del día? Para mí es casi una falta de respeto haber llegado aquí sin algún obsequio que ofrecerle, algún gesto aunque sea simple de agradecimiento.–

–No hay regalo más grande que alguien pueda dar que su tiempo– contestó sonriendo, y siguió:

–El obsequio que damos al mundo es nuestro tiempo; es lo único que tenemos y lo único que podemos administrar, en mayor o menor medida, ya que no siempre somos nuestros, sino que nos convertimos y somos por los demás.–

El anfitrión sostuvo la mirada de Céfiro unos segundos más de lo habitual, como quien examina no al hombre, sino aquello que lo impulsa.

–Céfiro… dime, ¿por qué has venido hasta aquí?–

La pregunta cayó como una piedra en un estanque. No llevaba reproche ni duda: solo la calma de quien espera una verdad más profunda que cualquier explicación práctica.

Céfiro tragó saliva. ¿Por qué vengo? ¿Por la invitación? ¿O por algo que ni yo mismo alcanzo a decirme?

–He venido porque fui llamado… y porque su misiva no parecía un simple gesto de cortesía, sino una… necesidad.–

El anfitrión inclinó apenas la cabeza, como reconociendo algo ya previsto.

–¿Una necesidad mía… o tuya?–

El patio pareció contener el aliento.

Las antorchas crepitaron como si escucharan.

–Quizá ambas– respondió Céfiro con voz baja, pero firme.

–¿Y qué dejaste atrás para venir?–

Aquella pregunta, formulada con suavidad casi fraterna, golpeó más hondo que cualquier regaño.

–Dejé mis obras… y mis obligaciones. Dejé a mis hombres, mis planos, mis viajes. Dejé– hizo una pausa, sorprendiéndose a sí mismo–, dejé la idea de que todo en mi vida ya estaba en orden.–

El anfitrión lo observó con un brillo de comprensión, la mirada de quien conoce ese sentimiento.

–Cuando el miedo llama a tu puerta, Céfiro… ¿lo dejas entrar o lo observas pasar?–

Céfiro dejó escapar un aire que no sabía que retenía.

–Lo observo… pero él siempre encuentra una rendija para murmurar.–

–¿Y qué te murmuró hoy?–

La pregunta desarmó cualquier resistencia.

–Que no era digno de esta casa… ni de esta ciudad. Que mi lugar está entre piedras, polvo y cálculo. Que lo grandioso no es para mí.–

El anfitrión entrecerró los ojos, no con juicio, sino con reconocimiento. Como quien escucha algo que él también ha sentido.

–Todos escuchamos ese murmullo, Céfiro. Incluso aquellos que viven entre mármoles y estatuas… O quizá, sobre todo ellos.–

Un aire frío recorrió el patio.

Las luces parecieron inclinarse hacia ambos hombres.

No es como imaginaba este encuentro. Pensé que vendría a escuchar… no a exponer mi alma así, tan pronto.

–El miedo no te hizo venir– continuó el anfitrión con serenidad–. Pero sí te acompaña. No lo niegues; solo reconócelo. Nadie se sienta aquí sin traer algo que aún no sabe nombrar.–

Céfiro asintió lentamente.

–Quizá he venido porque… sin saberlo, necesitaba hablar con alguien que entiende ese murmullo mejor que yo.–

La expresión del anfitrión se suavizó apenas, como quien recibe una verdad necesaria.

–Entonces estás en el lugar correcto.–

El anfitrión recargó levemente la espalda en la silla. No apartó la mirada de Céfiro, pero tampoco la forzó. Era una mirada que daba espacio. Una que invitaba a hablar sin exigir palabra alguna.

Las antorchas seguían su danza irregular, y el fuego proyectaba sombras que parecían respirar en las paredes de mármol. Un hilo de agua avanzaba por uno de los canales del patio, casi imperceptible, como si acompañara la conversación con su murmullo tenue.

Céfiro sintió un extraño descanso en el pecho, como si, por primera vez en mucho tiempo, pudiera aflojar la coraza que llevaba puesta desde niño.

–Dime, Céfiro– dijo el anfitrión con voz serena–, ¿dónde encuentras tu calma?–

La pregunta no era simple. Era una piedra colocada con precisión sobre el alma.

Céfiro tomó aire. Miró por un instante la estatua que los vigilaba desde el centro del patio, como si buscara en ella la respuesta.

–En mi labor– dijo al fin–. En el trazo correcto, en la piedra que encaja, en el cálculo que sostiene una bóveda. Ahí encuentro… cierta quietud.–

¿Será suficiente decir esto? ¿Será verdad?

–Pero no siempre basta– añadió con honestidad, bajando la voz.

El anfitrión asintió, apenas moviendo la cabeza.

–El trabajo es un refugio noble– dijo–. Pero no es el alma. Tus obras sostienen ciudades, Céfiro… pero dime, ¿qué sostiene a su creador?–

Aquella frase tocó un nervio profundo.

Céfiro sintió cómo una parte de él quería responder rápido, escondida en su orgullo. Otra parte, más antigua, más sincera, quería aceptar que no lo sabía del todo.

–No lo sé– dijo finalmente–. O al menos… no lo sé aún.–

El anfitrión no lo juzgó. No sonrió ni frunció el ceño. Solo lo observó con una calma que parecía nacida de años de reflexión silenciosa.

–La calma– continuó con suavidad– no llega como un visitante que toca a la puerta. Se la llama, se la cultiva… se la trabaja. Igual que a la piedra. Igual que a uno mismo.–

Céfiro respiró hondo. El agua del canal acompañó el momento con un sonido leve, casi ritual.

–Siempre he creído– dijo Céfiro– que la vida me pide avanzar, construir, resolver. Pero no sé si alguna vez me detuve a cultivar la calma. Tal vez solo la perseguí sin entenderla, tal vez solo hice lo que creí que era correcto. Tal vez solo serví al ego, tal vez solo hice lo que creí que llenaría mi alma y a aquellos que me rodean. No lo sé… ¿qué puedo saber yo del todo, si el todo me engulle y el todo también me llama a expandirme?–

El anfitrión apoyó una mano sobre el brazo de la silla, trazando un pequeño ritmo con sus dedos, como si marcara el compás de una enseñanza antigua.

–El mundo reclama tu obra– dijo–. Pero tu espíritu reclama tu silencio. Entre ambos debes elegir cada día cuál escuchar primero. Y esa elección… es tu verdadero trabajo.–

Céfiro cerró los ojos un instante. Sintió que esa frase no era simple reflexión, sino un espejo colocado delicadamente frente a él.

–¿Y cómo se empieza?– preguntó con una honestidad desarmada.

El anfitrión respondió sin alzar la voz:

–Empieza al comprender que la calma no es ausencia de ruido… sino la decisión de no dejar que el ruido gobierne tu interior.–

Una brisa templada recorrió el patio, moviendo las llamas en una sola dirección.

El mármol, la estatua y el agua parecían escuchar con la misma atención que Céfiro, haciendo muecas de asombro pero también de solemnidad. Algunas estatuas parecían estar sorprendidas, y muchas de ellas parecían tener cara de que venía algo más.

Quizá por esto vine. Quizá por esto me llamó… para recordarme que el hombre que construye ciudades también debe aprender a habitarse a sí mismo, pensaba Céfiro, con una cara seria, intentando esconder todo aquello que se movía dentro de él.

–¡Estoy en el lugar correcto!– le susurró, gritando, su propia alma.

E. H. Ali